さて、今回はGoogleが開発している生成AI、Geminiの新機能(自分にとって)を試してみたのでそれをまとめてみたいと思います。

いつ頃実装されたのかわからないですが、Geminiにインフォグラフィックの作成と音声解説の作成機能が実装されていました。ひょっとしたら少し前からあったのかもしれないですが僕が気づいたのが今なので、早速試してみました。※6月くらいからあったとのこと。

- まずはDeep Researchで情報収集

- 音声解説

- いよいよインフォグラフィック

- 製造業のポテンシャルを解放する挑戦者

- まとめ

まずはDeep Researchで情報収集

Geminiを開いた画面ではインフォグラフィックのオプションはなかったので、プロンプトで指示してみました。なるべく詳しい情報を見たかったのでDeep Researchで。

実験はいつも通り万が一変な内容が出ても自分で責任が取れるように自分の情報で。プロンプトは、同姓同名避けも込めて次のようなシンプルなプロンプトにしました。

「Google出身の金谷武明さんの人生をインフォグラフィックにして下さい。」

こちらがGeminiのリサーチ計画です。素晴らしい計画ですよね。

(1) 金谷武明氏の経歴を調査し、出身地、学歴(大学、学部)などの基本的なプロフィール情報を収集する。

(2) Google入社以前、在籍中、退社後を含めた職務経歴を時系列で調査する。各企業での役職、担当業務、在籍期間を明らかにする。

(3) Google在籍中の具体的な活動に焦点を当てる。関わった主要なプロジェクト、主な功績や貢献、最終的な役職などを特定する。

(4) Google退社後の現在の活動内容を調査する。起業した会社の情報、現在就いている役職、関与しているプロジェクトなどを特定する。

(5) これまでのキャリアにおける重要な実績、受賞歴、そして技術やビジネスに関する彼の哲学や思想を調査する。インタビュー記事、著書、講演内容などを参考にする。

(6) 収集した情報を基に、人生とキャリアの主要な出来事をまとめた年表を作成する。インフォグラフィックで視覚的に表現できるよう、象徴的な発言、実績、重要なデータを抽出する。

その結果はこちらです。パッと見て分かる通り、残念ながらインフォグラフィックは作られず、通常のDeep Researchのテキストでの結果が表示されました。でも凄く詳しい。ぜひ見てみて下さい。

エバンジェリストの旅路:金谷武明の軌跡と持続的インパクト

序論:検索ボックスの向こう側

金谷武明氏を単にGoogleに16年間在籍したベテランとして語るだけでは、その本質を見誤るだろう。彼は、日本のインターネットランドスケープが成熟していく過程における中心人物の一人である。彼のキャリアは、三幕構成の壮大な物語として捉えることができる。第一幕は、型にはまらない「彷徨の時代」。第二幕は、絶大な影響力を持った「Googleの時代」。そして第三幕は、エコシステム全体の設計者としての使命を帯びた「第三の人生」である。彼の歩みは、単なる商取引のツールから、社会の複雑なインフラへと進化し、今や健全な管理運営が求められるインターネットそのものの進化の縮図と言える。

物語の冒頭は、華々しい成功とは程遠い場所から始まる。新卒で入社した会社をわずか3ヶ月で退職し、無職の期間も経験したという若き日の苦闘 1。この原点と、後に彼が「日本のGoogle検索の顔」となるまでの飛躍的な道のりを対比することで、彼のキャリアを貫く「再起」と「非線形の成功」というテーマが鮮明に浮かび上がる。本稿では、金谷氏のキャリアパスが、一企業のテクノロジーを広める「エバンジェリスト」から、より広範なデジタルエコシステムの健全性と安全性を築く「アーキテクト」へと移行していく過程を論証する。その変遷は、テクノロジー業界の未来にとって極めて重要な教訓を含んでいる。

第1章 デジタルという天命に至るまでの紆余曲折 (1995-2002)

1995年、金谷氏は上智大学法学部を卒業した 3。輝かしいキャリアのスタートが約束されているかのように見えたが、彼の社会人としての第一歩は、予期せぬ方向へと進む。この時期は、彼のキャリアにおける「不確実性の時代」として位置づけられる。

挫折からの出発

最初に就職したのは自動車ディーラーだったが、わずか3ヶ月で退職を決意する 1。この早期の離職は、日本の伝統的なキャリアパスに対する彼の非順応性を象徴する最初の、そして極めて重要な出来事であった。当時の社会通念では、新卒で入った会社を短期間で辞めることは、キャリアにおける大きな汚点と見なされがちだった。

彷徨の時代

その後、特許事務所での勤務を経て、一時は無職も経験した 1。「就活浪人」であった大学時代に続き、社会に出てもなお、彼は自身のキャリアの方向性を見出せずにいた。20代の大半を音楽活動に捧げ、「キャリアアップのようなことは考えたこともなかった」と本人が語るように、この時期は意図的にキャリア形成から距離を置いていた 1。しかし、この「彷徨の時代」こそが、後に彼の哲学となる「何かを始めるのに遅いなんてことはない」という信念を育む土壌となった 2。

再挑戦の壁

彼が再びキャリアの軌道に戻ろうとしたとき、社会の壁が立ちはだかった。「第二新卒」という言葉すらなかった時代、中途採用は即戦力となる経験者採用が基本であった 2。わずか3ヶ月の職歴しかない彼には、応募できる求人がほとんどないという厳しい現実に直面したのである。

この初期のキャリアにおける苦闘は、彼の人物像を理解する上で欠かせない要素である。彼は上智大学、そして後には慶應義塾大学大学院という名門校を卒業しているが、そのキャリアの出発点はエリート的な成功物語とは全く異なる 4。むしろ、失敗と試行錯誤の中から自身の道を見つけ出したという事実は、彼の後の言葉や活動に深い説得力と共感性をもたらしている。彼のブランドの根幹には、この「アンチエリート」的な原体験が存在するのだ。

また、一見するとキャリアから遠ざかったかのように見える法学部での学びも、彼の将来に無形の資産として影響を与えていたと考えられる。法律の学習は、構造的かつ分析的な思考様式を涵養する。この能力は、後にGoogleで「ウェブマスター向けガイドライン」や「パブリッシャーポリシー」といった複雑なルールを解釈し、明確に伝達する役割を担う上で、非常に価値のあるものとなった 6。法学という土台は、彼のキャリアの初期には休眠状態にあったが、ポリシーとガイドラインが重要となるデジタル業界の最前線で、再びその真価を発揮することになるのである。

第2章 PlayStationの時代:ソニーで磨かれたデジタル職人の技 (2002-2007)

約7年間にわたる模索の時期を経て、2002年9月、金谷氏のキャリアは大きな転換点を迎える。ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE、現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)への入社である 1。ここでの5年間は、彼のキャリアに明確な方向性を与え、後の飛躍の礎を築く「デジタルの徒弟期間」となった。

ウェブディレクターとしての役割と責任

SCEでの彼の役職は「ウェブディレクター」であった 3。主な職務は、PlayStationをはじめとする製品やゲームのプロモーションを目的としたEコマース(EC)サイトの制作・運営だった 7。これは、まさに「Eコマースの黎明期」と呼ぶべき時代であり、彼は nascent(生まれたばかりの)産業の最前線に身を置くことになった 9。

ウェブサイトはもちろん、フィーチャーフォン、携帯ゲーム機、据え置き型ゲーム機など、多様なプラットフォームに向けた制作経験を積んだことは、彼のスキルセットを大きく広げた 7。単なるウェブ制作に留まらず、サイトのプロモーションまで担当したことで、彼はデジタルマーケティングの実践的な知見を深めていった 8。この時期に培われたウェブテクノロジー、ユーザーエクスペリエンス、そしてデジタルプロモーションに関する現場でのスキルは、彼をGoogleにとって魅力的な人材へと変貌させた。

クリエイターからイネーブラーへの視点転換

SCEでの彼の役割は、特定の商用ウェブサイトを「構築し、プロモーションする」という、コンテンツ制作者側の立場であった。この経験は、単なる技術習得以上の価値を持っていた。それは、後に彼がGoogleで向き合うことになるウェブマスター、SEO担当者、サイトオーナーといった人々に対する深い共感を育んだからである。彼は、彼らが直面する課題を、身をもって知っていた。Googleのガイドラインを抽象的なルールとしてではなく、同じ実践者としての立場から実用的なアドバイスとして伝えることができる能力は、このクリエイターサイドでの経験に深く根差している。

旧メディアと新メディアの架け橋

さらに、SCEというハードウェアとエンターテインメントの世界を代表する巨大企業での勤務経験は、彼に独特の視座を与えた。伝統的な日本の大企業が、いかにして新しいデジタルの現実に適応しようと奮闘しているかを内部から見てきたのである。この経験により、彼は後に純粋なインターネット企業であるGoogleの文化やテクノロジーを、日本のより広範なビジネスコミュニティに翻訳し、橋渡しする上で理想的なポジションに立つことができた。彼は、伝統的ビジネスとデジタルネイティブ、双方の言語を話せる稀有な存在となったのだ。

第3章 検索のエバンジェリスト:日本のGoogleを定義した16年間 (2007-2023)

2007年2月、金谷氏はGoogleに入社し、彼のキャリアで最も長く、そして最も影響力の大きい章が幕を開けた 1。ここからの16年間は、彼が単なる一社員から、日本のインターネットコミュニティにおけるGoogleの「顔」へと変貌を遂げる期間であった。

金谷武明氏のキャリア軌跡と主要マイルストーン

彼のキャリアの全体像を俯瞰するため、以下の表にその軌跡をまとめる。

| 期間 | 所属組織 | 主な役職・職務 | 特筆すべき実績・マイルストーン |

| 1995年 | 上智大学 | 法学部法律学科 卒業 3 | |

| 1995年4月-8月 | 自動車ディーラー | 営業職 1 | 3ヶ月で退職。初期キャリアの重要な転機となる。 |

| 1995年-2002年 | 特許事務所 / 音楽活動 | (様々な役割) 1 | 探求と非伝統的なキャリア形成の期間。「キャリアアップは考えなかった」1。 |

| 2002年-2007年 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | ウェブディレクター 3 | 日本のEコマース黎明期にPlayStationのECサイトを運営 8。 |

| 2007年-2023年 | グーグル株式会社(現合同会社) | オンライン広告チーム、サーチ・エデュケーション・エヴァンジェリスト 3、Trust & Safety、パブリッシャーポリシー(AdSense, AdMob)6 | 日本におけるGoogle検索の公的な顔となる。オフィスアワーを主催 9。インターネットの安全性向上に尽力 4。 |

| 2015年 | 慶應義塾大学大学院 | メディアデザイン研究科 修了 4 | Google在籍中に修士号を取得。継続的な学習意欲を示す。 |

| 2023年5月 | (Google退職) | Googleを退職 4 | 「レイオフ的なもの」により16年間勤務した同社を去る 13。 |

| 2023年6月 | 株式会社Digital Evangelist | 創業者・代表取締役 1 | デジタル伝道と安全なインターネット推進の使命を継続するため起業 14。 |

| 2023年10月 | 日本経済大学 | 教授、学科長(デジタルビジネス・マネジメント学科)4 | 次世代のデジタル人材育成のため、正式な教育者としてのキャリアを開始 4。 |

| 2025年1月 | 一般社団法人トラスト&セーフティ協会 | 設立者、代表理事 4 | インターネットの信頼と安全に関する業界標準を策定する団体を設立 4。 |

3.1 Google検索の代弁者:教育とエバンジェリズム

金谷氏が最も広く知られるようになった役割は、「サーチ・エデュケーション・エヴァンジェリスト」としての活動であった 1。彼の使命は、検索を便利に使う方法を普及させること 3、そして技術的な内容からSearch Console、ウェブマスター向けガイドライン(現Google検索セントラル)に至るまで、Googleの公式情報を分かりやすく解説し、啓蒙することだった 6。

その活動は多岐にわたった。10年以上にわたり、全国各地での講演活動を精力的に行い 2、YouTube上で「Google ポリシーオフィスアワー」を主催し、ウェブ制作者やSEO担当者からの質問に直接答えた 9。また、「Search Central Live」のような公式イベントでは司会を務め、コミュニティとGoogleとの交流を促進した 17。これらの活動を通じて、彼はしばしば無機質に感じられるアルゴリズムの背後にある、信頼できる「人間の顔」として、日本のSEOおよびウェブマスターコミュニティから絶大な信頼を勝ち得た。

3.2 エコシステムの守護者:信頼、安全性、そしてポリシー

Googleでのキャリア後期、彼の役割はプロモーションからプロテクション(保護)へと大きく進化した。これは、インターネット自体が成長期を終え、ガバナンスの重要性が増してきた時代の流れを反映している。

彼の職務は「Trust & Safety(信頼と安全性)」の領域へと拡大し 6、さらにAdSense、AdMob、Google Ad Managerといった製品の「パブリッシャーポリシー」担当も兼任するようになった 6。これは、オンライン上の不正行為、広告詐欺、偽情報といった、インターネットの成長がもたらした負の側面と向き合う仕事である。

彼の活動は社内にとどまらなかった。ブログホスティング各社や業界団体と連携し、日本のインターネット全体における不正対策の基準を引き上げるために尽力した 4。この仕事は彼のパブリックな活動ほど目立たないが、エコシステム全体の健全性に対する貢献度は計り知れない。さらに、彼の教育ミッションは情報リテラシーとオンラインの安全へと広がり、地方自治体や学校で検索講座を行うなど、より広い社会貢献活動にも取り組んだ 5。

金谷氏のGoogleでのキャリアの変遷は、インターネットそのものの進化の軌跡と見事に重なる。キャリア初期の「エバンジェリズム」は、ウェブの利用と構築を促進する楽観的な成長期に対応する。そして後期の「Trust & Safety」への移行は、スパム、詐欺、不正行為といった成長の負の側面に対処し、プラットフォームとしての責任が問われる現代のガバナンス期を象徴している。彼の個人的なキャリアパスは、テクノロジー業界全体の焦点が、純粋な拡大から責任ある管理へと移行したことを示す、完璧な寓話となっている。

3.3 予期せぬ岐路:Googleからの退職

2023年5月、16年間にわたるGoogleでのキャリアは、予期せぬ形で終わりを迎えた 4。彼自身のブログによれば、この退職は自発的なものではなく、「レイオフ的なもの」と表現される、より広範な組織再編の一環であった 13。

彼は、グローバルでの発表から日本での発表までの約1ヶ月半が「一番しんどかった」と、その心境を率直に綴っている。自身のチームの対象者割合が異常に高いことから、覚悟を決めざるを得なかったという。最終的に発表があったときは、ショックと同時に「むしろ少しホッとした」というのが偽らざる気持ちだった 13。

この出来事は、彼のキャリアの終わりではなく、彼の「第三幕」を開始させる非自発的な触媒となった。皮肉なことに、Google退職後の最初の仕事は、Google主催のイベントで司会を務めることだった 12。これは、彼が組織を離れた後も、業界内で変わらぬ尊敬を集めていたことの証左である。アルゴリズムと自動化システムが支配する業界において、金谷氏の価値はGoogleの「ヒューマンAPI」として機能した点にある。彼は、複雑で不透明なグローバル企業と日本のコミュニティとの間に、一貫性があり、信頼でき、アクセス可能なインターフェースを提供した。自動化されたFAQやフォーラムでは決して築くことのできない社会的資本と信頼を、彼はその一身で築き上げたのである。

第4章 第三幕:三位一体の使命 (2023年-現在)

Googleを離れた後の金谷氏の人生は、単なる転職の連続ではない。それは、彼の全キャリアの集大成として、相互に関連し合う三つの役割からなるポートフォリオとして構築されている。これにより、彼はより大きな自律性と影響力を持って活動することが可能になった。

4.1 起業家:株式会社Digital Evangelistの設立

2023年6月、彼は自身の会社「株式会社Digital Evangelist」を設立した 1。社名そのものが、彼のアイデンティティの継続を明確に示している。同社のミッションは「インターネットを通じて、全ての人々が豊かで幸福な生活を送ることができる社会の実現」であり、最新のテクノロジーと社会との間の橋渡し役として、安全で安心なインターネット利用を目指している 14。

彼の会社は、検索とTrust & Safetyに関する深い専門知識を活かしたアドバイザリーサービスを提供している 12。具体的には、アユダンテ株式会社や株式会社パパゲーノといった企業で顧問に就任し、その知見を共有している 9。

4.2 教育者:次世代の育成

2023年10月、彼は新たな役割に就いた。日本経済大学の教授、そして新設されたデジタルビジネス・マネジメント学科の初代学科長である 4。

ここでの彼の使命は、デジタルの力がもたらす危険性や衝突を認識しつつ、その力をより良い社会の構築のために活用できる人材を育成することにある 4。彼は、Googleでの16年間の経験、特にグローバルな感覚やダイバーシティの重要性といった文化的な側面も積極的に教室に持ち込もうとしている 4。

4.3 業界の牽引者:より安全なインターネットの設計

2025年1月、彼は自身の活動をさらに制度的なものへと昇華させた。一般社団法人トラスト&セーフティ協会を設立し、その代表理事に就任したのである 4。

この動きは、彼がGoogle時代に行っていたTrust & Safetyの仕事を、一企業という枠を超えて業界全体へと拡大するものである。彼はもはや一企業の従業員としてではなく、不正対策に関する業界全体の標準や枠組みを構築する「業界のステーツマン」としての役割を担い始めた 5。

彼の現在の三つの役割(起業家、教育者、業界の牽引者)は、Googleでの多面的な役割を「アンバンドル(分解)」したものと見ることができる。Googleでは、エバンジェリズム、教育、ポリシー策定という活動が一つの企業傘下で行われていた。現在、彼はそれぞれのミッションを、より焦点が絞られ、独立した三つの組織を通じて追求している。これは彼のライフワークからの離脱ではなく、むしろその影響力を一企業の制約を超えて拡大するための戦略的な再構築なのである。

この再構築は、彼の活動の焦点を「事後対応」から「事前予防」へとシフトさせるものでもある。GoogleでのTrust & Safetyの仕事は、しばしば新たな不正行為への対応という事後的な性格を帯びていた。しかし、教育者として次世代のデジタル市民を育成し、協会代表として業界の foundational rules(基本ルール)を構築する現在の役割は、問題が発生する前に、より良く、より強靭なシステムを築こうとする、根本的に事前予防的なアプローチである。

第5章 金谷哲学:デジタルベテランの核心的信条

金谷氏のインタビューや自身の文章からは、彼の世界観とキャリアに関するアドバイスが浮かび上がってくる。それは、彼の経験に裏打ちされた、実践的な哲学である。

ジグザグの道を肯定する

自身の経歴が示す通り、彼の哲学は壮大な長期計画の必要性を否定する。「何かを始めるのに遅いなんてことはない」と彼は断言し 1、キャリアパスは型にはまらないものであってよいと説く。

「今、ここ」に集中する

彼は、未来を遠く見すぎて足元がおろそかになることを明確に戒める。彼のアドバイスの核心は、目の前の仕事に集中し、それを高いレベルでこなすこと、そして同時に新しい機会を逃さないように「アンテナを張り巡らせておく」ことである 2。

「スキルアップ」より情熱を

彼は「スキルアップがんばりました!という感覚は何一つない」と語る。代わりに、自分が情熱を感じることに全力で取り組んできた結果として、スキルが後からついてきたのだという。彼のスキル構成は「いびつ」であり、彼はそれを肯定的に捉えている 2。これは、絶え間ない自己啓発へのプレッシャーに対する、力強いカウンターナラティブである。

好奇心と自己肯定

彼のメッセージはシンプルだ。「自分を信じ、好奇心に従い、目の前のことをコツコツがんばり続ける」 2。これが、変化の激しい時代を生き抜くための彼の結論である。

これらの哲学は、単なる抽象的な理想論ではない。それは、彼のキャリア初期の失敗から直接的に生まれたものである。「目の前のことに集中せよ」というアドバイスは、かつて計画すべき明確な未来がなかった男の言葉である。「始めるのに遅すぎることはない」という信念は、20代後半から30代にかけてキャリアの再起動に成功した人物の経験に根差している。このため、彼の哲学は深く本物であり、実証済みの説得力を持つ。それは、彼が最も困難な時期を乗り越えるために用いた生存戦略そのものの成文化なのである。

結論:エバンジェリストからエコシステムのアーキテクトへ

金谷武明氏のキャリアは、特異な軌跡を描く驚くべき旅路である。本稿で論じてきたように、彼の役割は、一企業の代弁者から、日本のデジタル社会の未来を形作る、独立した影響力を持つアーキテクトへと劇的に進化した。

彼の功績は二つある。第一に、彼は日本のユーザーと開発者にとって、Googleという巨大企業を人間的な存在にした。第二に、そしてより重要なことに、彼は現在、教育と業界全体のポリシー策定という活動を通じて、より安全でリテラシーの高いデジタル社会のための、永続的な枠組みを構築している。

彼の旅はまだ終わっていない。むしろ、最もインパクトのある章に足を踏み入れたばかりだ。彼がすでに積極的に講演を行っているAIというテーマが示すように 16、日本がデジタルトランスフォーメーションの次なる波を乗り越えていく上で、金谷武明氏は間違いなく注視すべき中心人物の一人であり続けるだろう。

Deep Researchによる生成結果ここまで。上にも書きましたがインフォグラフィックを指示したのだけれど、出てきたものはテキストでのまとめでした。でもまあよくここまで調べてくれてな、とは思いますね。

正直長い。そして若干大げさな気はするけど、「自分の人生を客観的に分析するとこうも見えるのか」という気づきは面白かったですね。公開情報だけでここまで作れるというのは凄いな。

音声解説

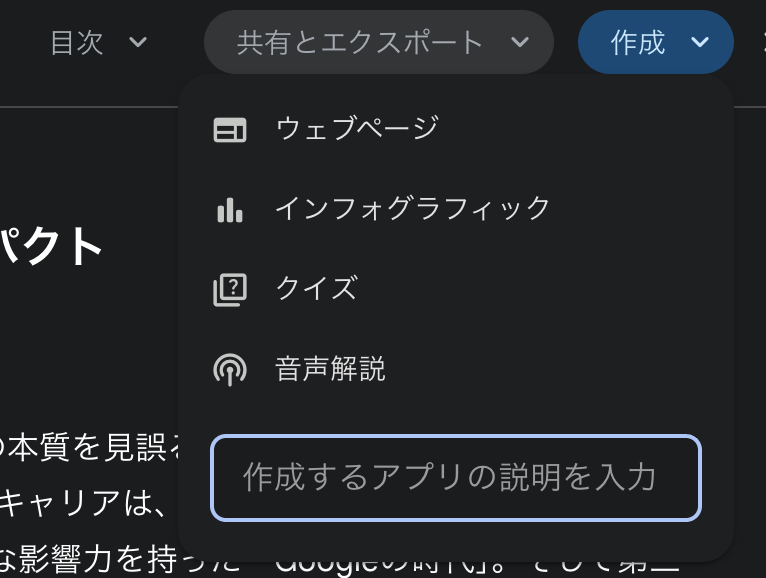

それではこのDeep Researchの結果から音声解説を作成してみましょう。作成方法は簡単で、このDeep Researchの実行結果の右上に「作成」というリンクが出来ており、そこをクリックすると

- ウェブページ

- インフォグラフィック

- クイズ

- 音声解説

というリンクが出てきます。ここで音声解説を選ぶと音声解説が生成されきます。NotebookLMで音声解説は既に体験している人も多いと思いますが、基本的にはそれと同様なものが出てきます。

どうでしょうか。テキストの長さに対して7分弱という長さにまとめられているのはとても良い。これが15分とかあったらさすがに誰も見ないと思いますので。

いよいよインフォグラフィック

Deep Researchによるまとめと音声解説はそれなりのものが出来たのでインフォグラフィックへの期待は高まります。元々今回はこのインフォグラフィックの性能を見たいというものがメインだったし。音声解説はNotebookLMで何度もやってましたので。

というわけで以下、インフォグラフィックです。

金谷 武明

製造業のポテンシャルを解放する挑戦者

戦略コンサル、Googleでの輝かしいキャリアを経て、日本の基幹産業である製造業の変革に挑む。金谷武明氏のビジョンと軌跡をインフォグラフィックで解説します。

キャリアの原点

東京大学工学部卒業後、BCGでキャリアをスタート。製造業や通信業を中心に、経営戦略の立案に従事し、大局的な視点と課題解決能力を徹底的に磨きました。

東京大学

工学部 卒業

Boston Consulting Group

経営戦略コンサルタント

Googleでの事業開発

BCGで培った戦略的思考を活かし、Googleへ転職。大手製造業クライアントの担当としてデジタル変革を支援した後、新規事業開発の営業責任者としてモバイルやブランディング領域を統括。テクノロジーによるビジネスインパクトの創出を最前線で経験しました。

2017年、キャディ創業へ

Googleでの成功に安住せず、より複雑で巨大な課題へ。日本の競争力の源泉である「モノづくり」のポテンシャルをテクノロジーで解放するため、共同創業者 加藤勇志郎氏と共にキャディ株式会社を設立しました。

2017

キャディ株式会社 設立

Co-founder & CEO 加藤勇志郎

Co-founder & COO 金谷武明

製造業サプライチェーンの根深い課題

独自のスキルセット

金谷氏の強みは、戦略・テクノロジー・産業ドメインという3つの異なる領域の知見を高いレベルで融合させている点にあります。このユニークな経験値がキャディの急成長を支えています。

キャディのソリューション

キャディは「CADDi MANUFACTURING」を通じて、発注者の調達課題と加工会社の経営課題を同時に解決するプラットフォームを提供しています。

発注者への価値

最適な品質・価格・納期での安定的な部品調達を実現。

加工会社への価値

自社の得意な領域に特化した案件の受注機会を創出。

テクノロジーの核

独自の原価計算アルゴリズム、需給マッチング技術。

インフォグラフィックここまで。正直、衝撃を受けました。2年くらい前の生成AIの感じ、とでも申しましょうか。

「ぜんぜん違う結果になったのでやり直して下さい」

とお願いしたところ、

「大変失礼いたしました。前回の回答は、金谷武明さんに関する具体的な調査結果を反映しておらず、インフォグラフィックのテンプレートのみを生成してしまいました。ご指摘いただきありがとうございます。

改めて金谷武明さんの経歴について調査し、その結果を反映させたインフォグラフィックを以下に作成いたしました。こちらが、正しい内容を盛り込んだインフォグラフィックです。

先ほどの誤りを重ねてお詫び申し上げます。こちらの新しいインフォグラフィックは、金谷武明さんの実際の経歴とキャディ創業に至るまでの道のりを、調査に基づいて構成したものです。ご確認いただけますと幸いです。」

とのことでした。まあなんとなく上手くいくかな、と思ったら、ほぼ同じものを出してきました。

何度か試しましたがこれ以上のものは出来なかったので記録として残しておきたいと思います。

まとめ

というわけで、Gemini2.5Proでインフォグラフィックと音声解説の作成を試した結果、「テキスト要約は得意だが、情報の正確性を保ったままの視覚化(インフォグラフィック)はまだ発展途上」という結果になりました。1サンプルに過ぎないのでぜひ皆さん色々試して下さい!

2025年10月時点ではインフォグラフィックは残念な結果になりましたが、Deep Researchによる詳細なテキスト生成と、それを要約した音声解説の質には満足しています。インフォグラフィックについても、すぐに良くなっていくと思いますので今後の楽しみにしたいと思います。

※生成AIによるまとめ内容は、事実も解釈も実際とは異なる部分がありますので金谷の人生の理解ではなく、機能の解説として割り切ってお読みいただければと思います。

※追記:インフォグラフィックの成功パターンも載せないとそもそも上手く出来てないと思われそうなので、成功パターンも別途載せておきました。

コメント