2025年10月21日にOpenAIはChatGPTを内蔵したブラウザー「Atlas」を公開しました。

今回は、Atlasによって生成AIの利用体験がどのように変わるのかを、日常的にAIを使う立場として、また普段からブラウザーを何度も開いて作業しているユーザーとして、試してみた感想を書いてみたいと思います。

結論からお伝えすると、Atlasは翻訳機能がないなど、ブラウザーとしてまだまだこれから、という部分はあるかもしれませんが、

「AIと一緒に作業するブラウジング体験」、つまり”共創ブラウジング”という点では、かなり良い感触がありました。

まず、そもそもChatGPT Atlasとは何か

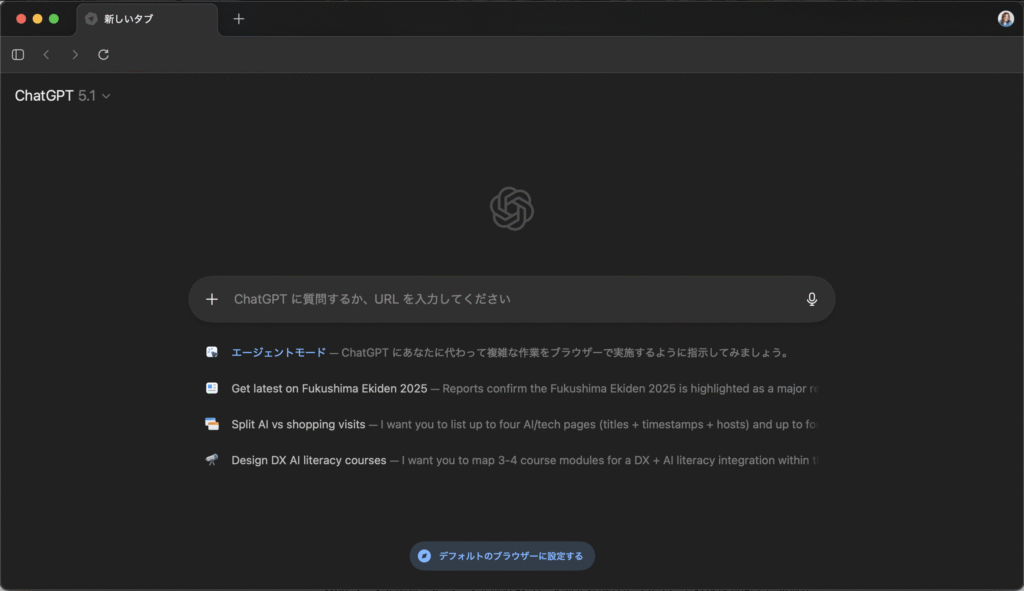

AtlasはChatGPTを搭載したブラウザーです。

通常のブラウザーと同じようにウェブページを開くことができ、サイドパネルではChatGPTが常に待機しています。

ウェブページを読み取り、文脈を理解したうえでそのまま質問できる点が特徴です。

ブラウザー + 生成AIという組み合わせは既にEdge + Copilotでも実現されていますし、Google Chrome + Gemini(現在英語のみ)でも見られます。

ではAtlasも似たようなものなのかな?と思うかもしれませんが、体験としては全く異なりました。

他は“あくまでもブラウザーが主でAIがそれを補助する”という構造に見えますが、Atlasは“ChatGPTの中にブラウザーが入っている”ような印象を受けました。

これは、「ブラウザーでAIを呼び出す」のではなく、「AIの中でブラウザーを操作する」ような感覚です。

他に特徴的なこととしては:

・Google Chromeとの操作感の近さ

AtlasはGoogle Chromeと同じChromiumベースで作られているため、操作感はChromeに非常に近いです。実際にブックマークや履歴のインポートにも対応しており、普段Chromeを使っている方であればほとんど違和感なく利用できるのではないかと思います。Chrome拡張も一部そのまま動作するため、乗り換えのハードルは低いと感じました。

・ブラウザーのメモリ機能

Atlasでは、閲覧したページやChatGPTとのやり取りをブラウザー側で記憶する「ブラウザーメモリ」機能も提供されています。過去に調べた内容や自分の好みを踏まえて回答してくれるため、継続的な作業や学習には便利だと感じました。一方で、機能はON/OFFが選べ、パスワードや支払い情報などのセンシティブな情報は保存されない設計になっているため、プライバシーの面でも一定の配慮がされています。

(参考:公式情報)

ChatGPT 搭載のブラウザーー、ChatGPT Atlas が登場

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-chatgpt-atlas/

※現在(2025/11/16)はmacOS版のみ。Windows、iOS、Android 用のバージョンは現在開発中とのこと。

実際に使ってみて良かったところ

ここからは、実際にAtlasを使ってみて自分が感じたことを書いていきます。公式情報は確認しましたが、他のレビューは見ていません。あくまで自分の実体験を中心にまとめています。

タブを行き来する必要がほぼなくなる

これがAtlasの最大の特徴だと感じました。

ウェブページを閲覧しながら気になる所があればサイドパネルを開いてChatGPTに質問して、回答を確認し、そのまま閲覧に戻るという流れが驚くほど自然です。

「調べ物をしながら考える」という行為が一つの画面で完結します。

いままでウェブページを閲覧中に気になることがあると別のタブを開いて検索したりChatGPTに聞いたりしていましたが、その必要がなくなりました。僕はウィンドウも複数、タブも無数に開くため、戻るべきはどのタブだったのかわからなくなることはしょっちゅうありますからね。

同じ画面で閲覧や作業が続けられるのはシンプルで、でもとても新しい体験でした。

サイドパネルの「軽い質問」がとにかく便利

記事を読んでいるときに「この用語は何だったかな」「関連情報も知りたい」と思った瞬間、

そのまま右側のサイドパネルで質問できるのは非常に便利です。

画面の占有が少なく、スクロールもほぼ必要ないので、

まるで隣にいる友人や同僚に軽く声をかけるような感覚で使えます。

とにかく速い

Atlas自体の動作がとても速いです。

ページの読み込みやスクロール、タブの切り替えといった基本的な操作がどれも軽く、全体的にサクサク動きます。レスポンスが遅くて使う気が削がれるような場面がほとんどなく、普段のブラウジングが一段快適になったと感じました。

ブラウザー統合型のエージェント機能が便利で速い

またAtlasでは、ChatGPT本体のエージェント機能とは少し異なる、ブラウザー統合型のエージェントモードが使えます。これはAIがブラウザーそのものを直接操作する仕組みで、タブを開いたり、フォームへ入力したり、複数ページを横断しながら情報をまとめていくといった自動化が可能です。

調べものや比較作業、予約手続きのような複数ステップのタスクの実行も速く、Atlasならではで、非常に未来的な体験でした。

画面を広く使えるUI

ChatGPTの履歴やアクティブ化のためのボタンがツールバーに最小限にまとめられており、 画面をほぼ丸ごとサイト表示に使えるようになっています。

なので、サイドパネルがない状態では非常にすっきりしていて表示領域が広く感じられます。

逆に、不便に感じたところ

翻訳など、一般のブラウザーなら当たり前にできることがまだできない

ChromeやEdgeには標準でページ翻訳機能がありますが、Atlasには今のところ同等の機能がありません。

いずれ実装されるとは思いますが、現状ではやや不便に感じました。

ただ、そんな場合でも”このページを日本語に翻訳して”とお願いすると翻訳をサイドパネル内に展開してくれます。

セキュリティ保護などは不透明

Atlasはプライバシー保護にも気を配っているようですが、セキュリティ保護やデータの取り扱いについての詳細な情報は多くありません。特に、生成AIがページ内容を読み取る仕様である以上、どの範囲までデータが処理されるのかは引き続き注視していく必要があると感じました。

なぜAI企業は今、“ブラウザー”に向かうのか?

OpenAIだけでなく、いま生成AI各社がブラウザーとの統合を進めている背景には、ユーザー側の利便性向上と、企業側のプラットフォーム戦略の両方があります。

生成AIがブラウザーと一体化すると、これまで述べたようにユーザーはタブ移動やコピペなしでAIを活用でき、自然に“AIと並走しながら”作業が進められます。

一方、ブラウザーはインターネットユーザーが最も長く触れるアプリであり、ここを押さえることは行動文脈(コンテキスト)を深く理解し、より的確な回答を返すための重要な要素でもあります。ブラウザーという“ユーザーとネットとの接点”を押さえることは、ユーザーへの回答精度を高めるうえでも重要です。また、こうした接点を持つことは、プラットフォーム競争の観点でも大きな意味があります。

まとめ:Atlasは“AIとの共創ブラウジング”の最初の実用形

Atlasはまだ発展途上で、翻訳機能など足りない部分もあります。

しかし、「ページを読みながらAIが隣で一緒に考えてくれる」体験は従来のブラウザーでの生成AI体験とはまったく異なるものでした。

このドラフトもAtlasで書いていますが、ドラフトのチェックのために他のタブの生成AIにコピペして質問する必要もなく、動作もキビキビしていてとても快適です。

また、AIブラウザーという文脈で言うと、Perplexityが“調査・検索”を高速にするブラウザーだとすれば、Atlasは“作業・実行”を一体化させるブラウザーだと感じました。AIが考えるだけでなく実際にブラウザーを動かすことで、調べる・まとめる・実行するという一連の流れがシームレスにつながる点はAtlasならではの強みだと思います。

Atlasは今後、基本機能が整っていくことで、“AI時代の標準ブラウザー”の候補になり得ると感じます。しかしその一方で、他の企業もどんどん改善していくと思いますので楽しみですね。

ChromeやEdgeというブラウザー先行企業が有利にも思えますが、0から作れるOpenAIやPerplexityの方が有利な面もあるかもしれません。

いずれにせよ、ブラウザーとAIの統合は2025年以降のデジタル体験を大きく変える可能性があります。

その流れの中でAtlasがどの位置を占めていくのか、今後も注目していきたいと思います。

コメント